PERSPEKTIVEN am Morgen

von Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden

Lassen Sie sich keinen Kommentar entgehen - abonnieren Sie einfach die PERSPEKTIVEN am Morgen.

30. Juni 2025

Liebe Leserinnen und Leser,

die US-Inflation steigt stärker als erwartet, Robotik treibt Nachfrage nach Seltenen Erden, und Chinas Hightech boomt trotz schwacher Autoindustrie.

US-Inflationsdaten höher als erwartet – Märkte reagieren verhalten

Der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator ist im Mai wieder angestiegen. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In der Kernrate erhöhte sich der Index um 2,7 Prozent auf Jahres- und um 0,2 Prozent auf Monatssicht und somit jeweils 0,1 Prozentpunkte mehr als im Marktkonsens erwartet. Die US-Verbraucher haben sich gleichzeitig im Mai mit ihren Ausgaben zurückgehalten. Diese sanken verglichen mit dem Vormonat um 0,1 Prozent. Immerhin verbessert sich die Konsumentenstimmung aber nun wieder: Der an der Universität Michigan berechnete Index stieg von 52,2 Ende Mai auf 60,7 Punkte – ein Vier-Monats-Hoch. Entscheidend für die Stimmungsaufhellung: Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich im Vergleich zum Vormonat von 6,6 auf 5,0 Prozent und auf Sicht von fünf Jahren von 4,2 auf 4,0 Prozent. Die Daten beeinflussten die Kurse an den Finanzmärkten indes nur gering: Die Renditen von US-Staatsanleihen legten leicht zu, der US-Dollar kam von seinem kurz zuvor gehandelten Dreieinhalb-Jahres-Tief zum Euro moderat zurück.

Rohstoffrisiko Robotik: Angebotsengpass bei Seltenen Erden bis 2050 droht

Technologische Fortschritte im Bereich Künstliche Intelligenz beschleunigen die Entwicklung humanoider Roboter und könnten das Segment laut Analysten bis 2050 zu einem 4,7-Billionen-US-Dollar-Markt wachsen lassen. Dies dürfte sich gravierend auf die Nachfrage nach kritischen Metallen auswirken. Humanoide Roboter benötigen im Schnitt

- 6,5 Kilogramm Kupfer,

- 3 Kilogramm Graphit,

- 2 Kilogramm Lithium,

- 1,4 Kilogramm Nickel,

- 180 Gramm Kobalt und

- 0,9 Kilogramm Seltene Erden.

Der Jahresbedarf an Seltenen Erden für humanoide Roboter könnte 2050 um 167 Prozent höher liegen als 2030. Während westliche Lieferketten noch aufgebaut werden müssen, kontrolliert China heute rund 65 Prozent der Förderung und 88 Prozent der Raffination Seltener Erden. Mit Projektdurchlaufzeiten von im Schnitt 18 bis 25 Jahren droht bis 2050 ein Angebotsdefizit von 26 Prozent des verfügbaren Angebots Seltener Erden. Akteure, die im Bereich Förderung und Raffination von Seltenen Erden aktiv sind, dürften von der Verbreitung humanoider Roboter profitieren.

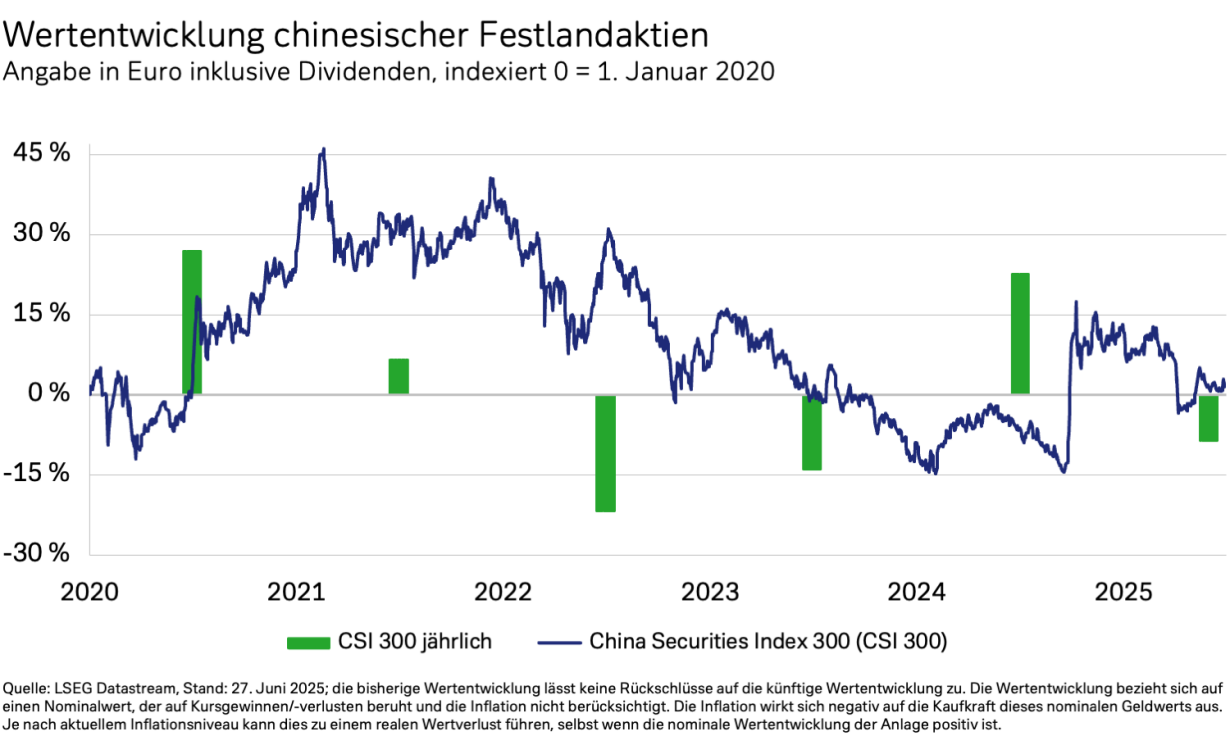

Hightech boomt, Autobauer kämpfen: Chinas Industrie zeigt zwei Seiten

Die Gewinne chinesischer Industrieunternehmen brachen im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent ein. Es gab jedoch erhebliche sektorspezifische Unterschiede: Unternehmen der Hightech-Fertigung, der Luft- und Raumfahrt, des Schiffbaus sowie Hersteller von Elektronik und Elektromaschinen verzeichneten dank staatlicher Unterstützung rasante Gewinnzuwächse. Auch Produzenten von Hightech-Konsumgütern und Haushaltsgeräten profitierten von subventionierten Kauf- und Austauschprogrammen. Im Gegensatz dazu gingen die Gewinne der Automobilbranche infolge des harten Preiskampfes, mit dem Chinas Autobauer um Marktanteile kämpfen, weiter deutlich zurück. Die schrumpfenden Gewinne chinesischer Industrieunternehmen trugen auch zu den jüngsten negativen Gewinnrevisionen chinesischer börsengelisteter Unternehmen bei. In den vergangenen drei Monaten nahmen Analysten ihre für die Jahre 2025 und 2026 prognostizierten Gewinne für an Chinas Festlandsbörsen notierte Unternehmen – sogenannte A-Aktien – um 2,2 beziehungsweise 3,0 Prozent zurück.

Vor diesem Hintergrund rate ich bei Anlagen in Festland-Aktien weiterhin zu einer selektiven Betrachtung von Unternehmen und Sektoren statt zu einer Investition in den breiteren Markt.

Lebensqualität weltweit: Europas Mittelstädte an der Spitze

Mittelgroße europäische Städte dominieren das Ranking der lebenswertesten Städte weltweit – das ergab die Studie „Mapping the World‘s Prices“ des Deutsche Bank Research Institute. Untersucht wurden Lebensqualität und Lebenshaltungskosten in 69 Städten: Die Spitzenplätze belegen

- Luxemburg

- Kopenhagen

- Amsterdam

- Wien

- Helsinki

Auch deutsche Städte schneiden stark ab – besonders bei der Kombination aus hoher Lebensqualität und attraktiven Nettoeinkommen nach Miete. Überaschenderweise sind die Weltmetropolen New York, London und Hongkong die Schlusslichter auf der Liste der lebenswertesten Städte. Aufgrund hoher Lebenshaltungskosten, langer Pendelzeiten und hoher Umweltbelastung haben sie an Attraktivität eingebüßt.

Nahostkonflikt: Ölpreis im Fokus der Finanzmärkte

Politische Unsicherheit, wirtschaftliche Fragezeichen und ein Markt, der sich relativ verhalten zeigt – wie passt das zusammen? In dieser Folge von „PERSPEKTIVEN To Go – der Börsenpodcast“ sprechen Finanzjournalistin Jessica Schwarzer und ich über die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf Börsen, Rohstoffe und Konjunktur – und darüber, was Anleger jetzt im Blick behalten sollten.

Zahl des Tages: 12,6

Sie leben in der Stadt und leiden unter einer Pollenallergie? Dann hat Lin Meng von der Vanderbilt University in Nashville schlechte Nachrichten für Sie. Meng und ihr Team untersuchten Satellitendaten aus 428 urbanen Zentren der Nordhalbkugel, um den Einfluss der zunehmenden Lichtverschmutzung und Erhitzung auf Bäume zu erforschen. Sie stellten fest, dass Bäume in den Städten durchschnittlich 12,6 Tage früher Knospen bilden als auf dem Land. Außerdem endet ihre Wachstumsphase 11,2 Tage später. Vor allem das nächtliche Kunstlicht dürfte dafür verantwortlich sein, dass sich die jährliche Vegetationsperiode um mehr als drei Wochen ausdehnt. Das hat Folgen für die Gesundheit der Bäume – und der allergiegeplagten Stadtbewohner, die im Frühjahr zwölf Tage früher zum Taschentuch greifen müssen.

Setzen Sie heute auf organisches Wachstum.

Herzlichst

Ihr Ulrich Stephan

Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden

PERSPEKTIVEN am Morgen abonnieren

Lassen Sie sich keinen Kommentar entgehen – abonnieren Sie einfach die PERSPEKTIVEN am Morgen.